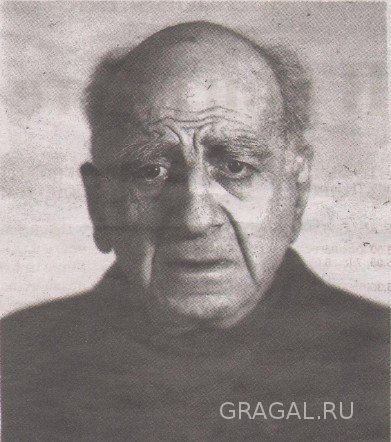

Мизандронцев Лев Харитонович

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |

| Художники, | Поэты, | Писатели, | Музыканты, | Спортсмены, | Врачи, | Военные, | Рабочие, | Фотографы |

Имя Льва Харитоновича Мизандронцева было на слуху у просвещенной части горожан Чистополя лет 35 назад. Те, кто его знали, именовали «художником», более близко знавшие - поэтом и философом. И в этих обозначениях была большая доля правды.

Он был замечательный портретист. Его картина, изображающая «буревестника революции», М.Горького, - одна из самых удачных, отражающая психологию основателя «соцреализма» (ныне хранится в фондах музея Б.Пастернака). Лев Харитонович писал прекрасные стихи, справедливо считая себя учеником Н.Гумилева. В самый горестный период его жизни - лагерный - стихи спасли его от гибели.

Его чтение в лагерном бараке случайно услышал такой же зек - Н.Ветров - сын расстрелянного царского адмирала. Несмотря на свое арестантское положение, он был в лагерной иерархии вторым человеком после начальника Лагпункта - все производство в промзоне и строительство держались на нем. А он безумно любил поэзию серебряного века, и это расположило его к погибающему от пеллагры Мизандронцеву. И, пользуясь своей властью, Ветров устроил его художником-оформителем в культурно-воспитательную часть лагеря, хотя со статьей 58-й Мизандронцев имел право оставаться только на общих работах, то есть в карьерах, где основными орудиями производства были тачка или кирка.

Следуют заметить, что Ветров спас еще одного будущего чистопольца - А.Чулкова - брата известного художника. Но это отдельная история. И, что удивляет, все трое после освобождения жили в Чистополе, но совершенно были друг другу чужды и не хотели даже формально общаться. У меня лично со всеми ними были прекрасные отношения, несмотря на возрастную разницу. До сих пор не могу понять причину их душевной розни.

Мизандронцев родился в далеком 1901 году в Астрахани в семье состоятельного провизора (аптекаря). Закончил в 1917 году классическую гимназию и успел поступить в Московский университет на астрономическое отделение. В начале 1920 года был мобилизован в РККА (рабоче-крестьянскую Красную Армию) и служил делопроизводителем в штабе Астраханского военного округа, где часто встречался со знаковыми людьми эпохи кровавого лихолетья гражданской войны: Кировым, Троцким, Орджоникидзе, ставшими впоследствии главными фигурами в партийно- государственной хунте, правившей до определенного момента большевистской Совдепией.

Разумеется, согласно табелю о рангах, он не был с ними накоротке, но, рассказывая о них, отмечал такую особенность: несмотря на их революционную амбициозность (это касалось Л.Троцкого), в общении с низовыми людьми, рядовыми красноармейцами всегда присутствовал подчеркнутый демократизм, и они не обижались, когда к ним обращались на «ты». Такова была в те времена «духоподъемная» этика диктатуры пролетариата.

Демобилизовавшись в октябре 1923 года, Лев Харитонович Мизандронцев вернулся в Москву для продолжения образования. Поступил в ВХУТЕМАС и там познакомился с Галиной Викторовной Василевской, вскоре ставшей его женой и опорой во всем. Они вдвоем участвовали в организации выставок русских авангардистов: Ларионова, Родченко, Малевича, Маяковского. Кстати, на одной из выставок Лев Харитонович был представлен Маяковскому как многообещающий поэт, но «трибун революции» бросил фразу, что лучше малевать плакаты нэпманам, чем «марать бумагу тупыми виршами». Этим он и запомнился Мизандрон- цеву, убежденному в том, что «великий Маяковский» прикрывался... ведь его «достали» самодеятельные поэты, считающие себя гениальнее Пушкина.

Жить в Москве было трудно, заработки были мизерные, родился сын, и это вынудило оставить

учебу. В конце 20-х и начале 30-х он работал в различных издательствах: начинал в газете «Гудок», там ему удалось увидеть многих литературных знаменитостей: М.Булгакова, М.Зощенко, П.Романова; затем продолжал черновую литературную работу в издательстве «Московский рабочий», где отшлифовывал опусы бездарных рапповцев (российская ассоциация пролетарских писателей), доводя их до читабельного состояния.

В 1931 году как литератор-драматург был принят по рекомендации B. Вишневского во Всесоюзное общество драматических писателей и композиторов. И названия его пьес замелькали на афишах. В 1934 году было опубликовано несколько пьес с предисловием C. Киршона («Хряк», «Стена плача»). Мизандронцева приглашал сотрудничать режиссер ГОСТИМа (Государственного театра им. Мейерхольда), знаменитый В.Мейерхольд, а легендарный С.Михоэлс поставил в своем театре пьесу «Стена плача», которая имела полный аншлаг несколько лет.

А для Мизандронцева начался новый отсчет жизни - в первый же день сценической постановки пьесы он был арестован как «троцкист» и помещен в камеру Бутырский тюрьмы. Причиной ареста послужило вмененное ему на следствии якобы «восхваление Л.Троцкого - ярого врага народа и фашиста».

Спустя десятилетия Лев Харитонович в своей крошечной комнате на улице Л.Толстого с большим юмором рассказывал (хотя в те времена было не до смеха), как это происходило на самом деле: поздним вечером на огромной кухне московской коммуналки пьяненький одноногий инвалид гражданской войны с большим воодушевлением описывал, как председатель Реввоенсовета Республики, товарищ Троцкий вручал наградные часы и портсигары рядовым бойцам колчаковского фронта. Присутствовавший Мизандронцев ни слова не произнес, хотя и было что сказать, ведь в то время ему импонировал знаменитый теоретик «перманентной революции». А через неделю он и убогий инвалид были арестованы органами НКВД. Мизандронцеву «повезло» со следователем — он оказался не столь кровожадным: назначил «детское» для тех времен наказание - ссылка на два года в областной Омск, где ему подобрали должность помощника режиссера в местном драматическом театре.

Кстати, «сексотом», донесшим в НКВД на Мизандронцева, оказалась бывшая владелица дома, которая после революционно- принудительного «уплотнения» проживала под лестничным пролетом и с упоением «стучала» на новых жильцов, видя в них виновников ее горемычной жизни.

И в день окончания ссылки Мизандронцев был арестован, но уже по доносу режиссера театра. Его обвинили в пропаганде чуждого советскому зрителю формализма. Во время следствия он перенес несколько вариантов принуждения к даче фальсифицированных показаний. Из них самой часто применяемой была «стойка» - во время допроса он вынужден был стоять на ногах без отдыха, без сна несколько суток. Очевидно, следователь банально избивать ленился - много мороки, да и кровь плохо отстирывалась. Он говорил: «Нет разницы - сейчас подпишешь протокол или потом - все равно расстреляют. Лучше без мучений, подпиши и в подвал». Мизандронцев держался из последних сил, но удалось не поддаться давлению и не попасть в расстрельную камеру.

В конце концов «тройка» НКВД определила ему стандартную «десятку», («10 лет без права переписки») по статье 58. Плюс, как говорили в то время осужденные: «5 лет по рогам», то есть он лишался избирательных прав после освобождения, если таковое происходило. Его как «лишенца» не оформляли по трудовой книжке ни на какую работу, только договор на ограниченное время, а это не входило в трудовой стаж.

И вообще Мизандронцеву сильно повезло: по тем временам приложение к его 58 статье «без права переписки» означало «расстрел с рассрочкой». Но расстреляли всю огромную камеру, в которой находился Мизандронцев, наполненную бывшими эсерами и социал-демократами, имевшими большой стаж отсидки еще в царских тюрьмах, а Лев Харитонович не попал в проскрипционный список то ли по воле Провидения, то ли благодаря симпатии тюремного надзирателя.

О жене, Галине Викторовне, он старался не думать: или погибла, или вышла замуж. Писем не было и не могло быть, ибо «без права переписки». И он решил, немного рискуя, добраться до вожделенной Молдавии через Москву, чтобы побывать около «Дома Герцена» - бывшего писательского клуба, с которым у Мизандронцева было так много связано.

Постояв у этого дома, он поплелся к остановке и увидел знакомую фигуру своего давнего приятеля, поэта-переводчика Казарновского. Догнав его, и немало удивив (Казарновский считал, что он давно погиб в лагере), узнал от него, что жена вместе с сыном должны быть в Чистополе по программе эвакуации писательских семей в начале войны. Этому способствовала писательница Лола Хан Сейфуллина, которая вписала в эвакуационный список жену Мизандронцева, несмотря на то, что она была «женой врага народа». Лола Хан была верной подругой Галины Викторовны, которая о ней всегда вспоминала со слезами и душевным волнением.

Конечно, для Льва Харитоновича и Галины Викторовны такая встреча явилась как бы новым рождением двух исстрадавшихся сердец. В Чистополе с большим трудом ему удалось устроиться оформителем плакатов в речное ремесленное училище по договору, согласно которому его могли уволить без объяснений в любой день. Этому способствовала 58-я статья. В те годы о реабилитации не могло быть и речи. В «Добровольное общество пожарной охраны» тоже его приняли вне штата, чтобы не иметь проблем с МГБ, где он еженедельно отмечался до 1953 года. Но, тем не менее, это была так называемая «воля», о подлинной свободе тогда никто и не заикался. А «воля» - это когда можно ходить по улицам без конвойного окрика: «Шаг влево, шаг вправо - считается побег».

А в остальном жизнь была не очень комфортной: хлебные карточки, постоянная нужда, нехватка денег, то есть обычная жизнь всей страны по правилам «большой зоны» эпохи «развитого социализма». Тем не менее, он был счастлив — мог писать (в лагере это было категорически запрещено), правда, без надежды на издание. Но это мелочи. Уже в 58-м был подготовлен большой философский труд «Логика прекрасного», который не был опубликован только из-за отсутствия справки о реабилитации (она появилась слишком поздно). Был написан роман в жанре фэнтези «История необыкновенных перьев», наделавший шума в столичных кругах. Знаменитые писатели-фантасты, братья Стругацкие, получившие рукопись на оценку, дали рецензию без дифирамбов, ибо критерии у них были завышенные, но они не были против издания после некоторых стилистических поправок.

В начале 60-х в эйфории реабилитанса им был написан цикл рассказов из лагерной жизни, что-то вроде «Колымских» В.Шаламова. Его вдохновил пример А.Солженицына, успевшего в правление Н.Хрущева опубликовать несколько рассказов и повесть «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир». Но у Мизандронцева не было такого авторитетного редактора, как А.Твардовский, сумевшего на короткий срок отстоять тему ГУЛАГа. Поэтому ни один издатель не стал обременять себя сюжетами провинциальных авторов из бывших зеков, которые, кроме головной боли, ничего не сулили. А рассказы были написаны очень живо, с тонким психологизмом, присущим больше писателям чеховской поры.

В городе у него была с женой маленькая каморка, стены которой были увешаны книжными полками, что казалось, под тяжестью этих томов должны рухнуть и похоронить своих хозяев, которые пользовались большой популярностью у любителей поэзии и философских тем. А для абитуриентов было большой удачей попасть к Мизандрон- цеву для подготовки по физике и математике. У его учеников не было сбоя при поступлении в вуз. Все, кто проходил репетиторскую учебу (за символическую плату), становились студентами. Но даже эти деньги являлись существенным подспорьем к его мизерной пенсии, ведь лагерный рабочий стаж не учитывался при начислении пособия по старости.

Работа с абитуриентами доставляла ему и большую радость. Мне приходилось присутствовать на его занятиях и он, отвлекаясь, вспоминал, как ту или иную задачу решал в астраханской гимназии в былые времена и как преподаватели проводили с блеском свои уроки. Вся базовая культура и блестящее знание учебных дисциплин были получены им в гимназии, и этим он очень гордился. А немецкий язык был поставлен с берлинским произношением учителем-немцем Ауэр- бахом настолько хорошо, что в лагере немцы-зеки из гражданских пленных, часто обращаясь к нему на родном,удивлялись его литературной чистоте.

В Чистополе он часто общался с Лортоном (этнический немец), ведь жили рядом, были почти одного поколения и было им что обсудить, несмотря на разницу темпераментов и жизненных установок.С 1947 года он был дружен с Михаилом Скороходовым, тогда студентом литинститута, который, немало рискуя своей репутацией, посещал бывшего «врага народа». Скороходов по стихам, которые показал ему редактор местной газеты, сумел понять, что автор - фигура неординарная и так хорошо может писать только мастер. И он остался благодарен Мизандронцеву на всю жизнь за его рекомендации и советы, как писать и как жить дальше. Кроме своих стихотворений, Лев Харитонович открыл Скороходову неизвестных ему поэтов, но настолько пронзительно смысловых, что они ему запомнились с первого же чтения:

«О если б можно было

твердо знать,

Что жизнь — одна

и что второй не будет,

Что в вечности мы будем

вечно спать,

Что никогда никто нас

не разбудит».

Мизандронцев не сказал, кто автор этих стихов, просто они были созвучны поствоенной эпохе и состоянию человека, прошедшего неимоверные испытания:

«Разговоры будто бы

в могилах,

Тишина, которой

не смутить.

Десять лет прошло,

и мы не в силах

Этого ни вспомнить,

ни забыть».

Скороходов только спустя двадцать лет, прочитав сборник Георгия Адамовича в тишине спецхрана Ленинский библиотеки, куда получил допуск по писательскому билету, узнал, кто автор, и благодарно понял, что не обозначив имени поэта, Мизандронцев по-зековски мудро не ввел его в состояние искушения популяризировать белоэмигрантского поэта.

На одной из встреч Скороходов спросил его, как удалось запомнить такие опасные стихи в лагерных условиях,, где любое записанное слово считалось контрреволюционным актом. Лев Харитонович рассказал, что в лагере после войны оказалось много русских эмигрантов первой волны, вывезенных органами «Смерша» из восточноевропейских стран. Офицеров Белой гвардии обычно расстреливали, а к интеллигенции относились либерально - давали срок от 15 до 25 лет. И Мизандронцеву удалось со многими пообщаться и многое получить, то есть состоялась, пусть и в минимальном формате, преемственность культур. Зеки-эмигранты знали, что им уже не выйти после таких сроков и, не боясь, рассказывали все, чем жила русская диаспора. А лагерный кум как-то сказал ему: «Это «контра» здесь и останется, но и тебе «навесим» еще одну десятку за связь, так что пожить на свободе не удастся. Поэтому Лев Харитонович иллюзиями себя не тешил: срок так срок, все равно все кончено в этой жизни. Да и такого общения с такими людьми как бы из другой жизни уже не будет ни на какой воле.

Потрясала глубинная культура, эрудиция давно забытого, отточенного на разных языках интеллекта. Еще удивляла глубокая религиозность этих людей, они, несмотря на карцер и штрафные бараки, исповедовали открыто христианские ценности. А ведь за найденную при обысках молитву, записанную на клочке оберточной бумаги, можно было получить дополнительный срок. Все зависело от лагерного кума: если нужны были показатели его героической службы по искоренению крамолы, то под это могли сойти зеки с религиозным уклоном — они своими обрядами нарушали лагерный устав. Эмигрантов это не пугало, они стойко шли в ледяные бараки ШИЗО и спустя неделю погибали от переохлаждения или пневмонии.

Они же познакомили Л.Мизандронцева с учением Н.Федорова, освоенным им в весьма усеченном виде: принимая учение о воскрешении мертвых, его натура отказывалась принимать христианские догматы. Влияние атеизма 20-30 годов сказалось в полной мере. А ведь до 16 лет был традиционно верующим, отмечались семейно все церковные праздники, участвовал в гимназических богослужениях, пел на клиросе. В годы Гражданской войны он был свидетелем страшных событий: в предместье Астрахани на его глазах были заколоты штыками несколько священников и он, увидев окровавленные тела в большой канаве, долго находился в таком потрясения и был уверен в немедленном возмездии и наказании убийц. Но этого, разумеется, не произошло одномоментно, а он долго не мог прийти в себя: почему Бог это допустил, почему эти неЛюди остались безнаказанными. Более того, один из этих убийц сорвал нагрудный крест у убитого священника и повесил себе на шею, кощунственно приговаривая: «Теперь я - красный поп».

Случилось с Мизандронцевым то, что описано у Достоевского: если зло не наказано, значит, нет Небесной справедливости, впрочем, как нет и людской. И до конца дней своих не мог примириться с тем, что зло ненаказуемо. И что Бог - вне земных забот, эта богооставленность увеличивает силу зла. Теодицея по Канту должна была уложиться в его же максимум. Как тогда согласуются: «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас»? А Лев Харитонович принимал только «нравственный закон» в индивидуальном исполнении. Но ведь часто его могло и не быть, а звездная реальность была всегда. И эту очевидность он упорно не принимал, хотя часто цитировал строчки Н. Гумилева:

«Есть Бог, есть мир.

Они живут вовек,

А жизнь людей -

мгновенно и убога.

Но все в себя вмещает

человек,

Который любит мир

и верит Бога».

Умер он спустя полтора года после ухода в мир вечности Галины Викторовны, недолго ее пережив. Сын Федор вскоре перевез Льва Харитоновича в Астрахань, где он 27 ноября 1981 года скончался.

P.S.Пытаясь, порой тщетно, восстановить разорванные нити поколений, мы начинаем искать утраченные черты ушедших навсегда людей, составляющих духовную основу жизни, пытаемся вообразить потерянный облик русского интеллигента, каким он сложился к началу XX века - и редко находим вокруг отблеск этого типа людей. И Лев Харитонович нес в себе эти черты: трезвый, несуетный ум, свободу от тщеславия и конформизма, благожелательство без сантиментов и иронии и высоко поставленное личное достоинство. Так бы всем нам!

Рафаил ХИСАМОВ,

научный сотрудник

мемориального музея

Б. Пастернака

Стихи Льва Харитоновича Мизандронцева

Комментарии пациентов

Обратилась к психотерапевту, так как испытывала страх, тревогу. Особенно меня мучил детский страх – в подъезде повесился сосед и меня это очень испугало. Когда мне становилось тревожно, я испытывала страх, что это может произойти со мной. У меня начались скачки давления, бессонница, пропал аппетит. Я начала худеть, пропал интерес к работе. После трех сеансов я начала чувствовать спокойствие, тревога начала спадать, сначала было тяжело, но со временем становилось легче. После того, как доктор показал дыхательные упражнения, они начали мне помогать, то есть я начала управлять своими эмоциями. Так же помогла методика «неотправленного письма».После этого начиналось чувство облегчения. И у меня появился снова интерес к работе, я научилась управлять эмоциями. Я считаю, что справилась со своими страхами. Преодолела!!! МОЛОДЕЦ!!! И в дальнейшем я буду выполнять также упражнения, они очень помогают. Спасибо Вам большое за всё!!!